JAHRESRÜCKBLICK 2024

Vorwort

Zwischen Krisendruck und Aufbruch: Deutschland inmitten des Wandels

Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2024 war ein Jahr der Umbrüche, nicht nur, aber doch vor allem auch für Deutschland. Während die wirtschaftliche Erholung anders als in allen anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften weiterhin stockte, haben geopolitische Verwerfungen und das Aus der Ampelkoalition die Debatte um Deutschlands Zukunftsfähigkeit neu entfacht.

Vier grundlegende Entwicklungen prägen unsere Zeit deutlicher denn je: Dekarbonisierung, demografischer Wandel, digitale Transformation und die Neuordnung globaler Wirtschaftsbeziehungen. Wir erleben nicht nur eine Zeit multipler Krisen, sondern werden Zeuge einer fundamentalen Zäsur, die uns zwingt, liebgewonnene Gewissheiten zu hinterfragen und eine neue Orientierung verlangt.

Im Jahr 2024 wurde besonders deutlich, wie sehr Deutschland bereits in zentralen Zukunftsfeldern an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt hat. Bei den wichtigsten Strukturproblemen – unserem komplexen Steuersystem, der nicht nachhaltigen Rentenpolitik und den hohen Energiekosten – gab es kaum Fortschritte. Die Folgen zeigen sich klar: Die Investitionsbereitschaft hat weiter abgenommen, die Produktivitätsentwicklung blieb schwach und ein Wachstumspotenzial der deutschen Volkswirtschaft ist mittlerweile kaum mehr vorhanden – und es wird auf absehbare Zeit niedrig bleiben.

Doch inmitten dieser Problemlagen zeigen sich auch vielversprechende Ansätze. In zahlreichen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentlichen Institutionen entstehen innovative Lösungen für die drängenden Probleme unserer Zeit. Gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Technologien für eine klimaneutrale Wirtschaft hat das Jahr 2024 Fortschritte gebracht, die Hoffnung machen.

Das RWI hat in diesem anspruchsvollen Umfeld seine Rolle als wissenschaftlicher Navigator ausgebaut. Mit fundierter Analyse, evidenzbasierter Politikberatung und dem stetigen Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik haben wir versucht, Orientierung zu bieten und gangbare Wege aufzuzeigen.

Deutschland verfügt nach wie vor über eine exzellente Forschungslandschaft, hochqualifizierte Fachkräfte und innovative Unternehmen. Um unsere Potenziale bestmöglich zu entfalten, braucht die deutsche Volkswirtschaft allerdings einen konsequenten Kurswechsel: Weg von überbordender Regulierung hin zu mehr unternehmerischer Freiheit. Weg von kleinteiliger Umverteilungspolitik hin zu echter Wertschöpfung. Und vor allem: Weg vom staatlichen Mikromanagement hin zum Vertrauen in die Innovationskraft offener Märkte.

Das RWI wird weiterhin mit wissenschaftlicher Expertise und unabhängiger Analyse seinen Beitrag leisten, damit Deutschland die Herausforderungen meistern und seine Zukunftsfähigkeit sichern kann. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr und freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg.

Mit herzlichen Grüßen,

Christoph M. Schmidt, Thomas K. Bauer, Stefan Rumpf, Kerstin Schneider

Vorstand des RWI

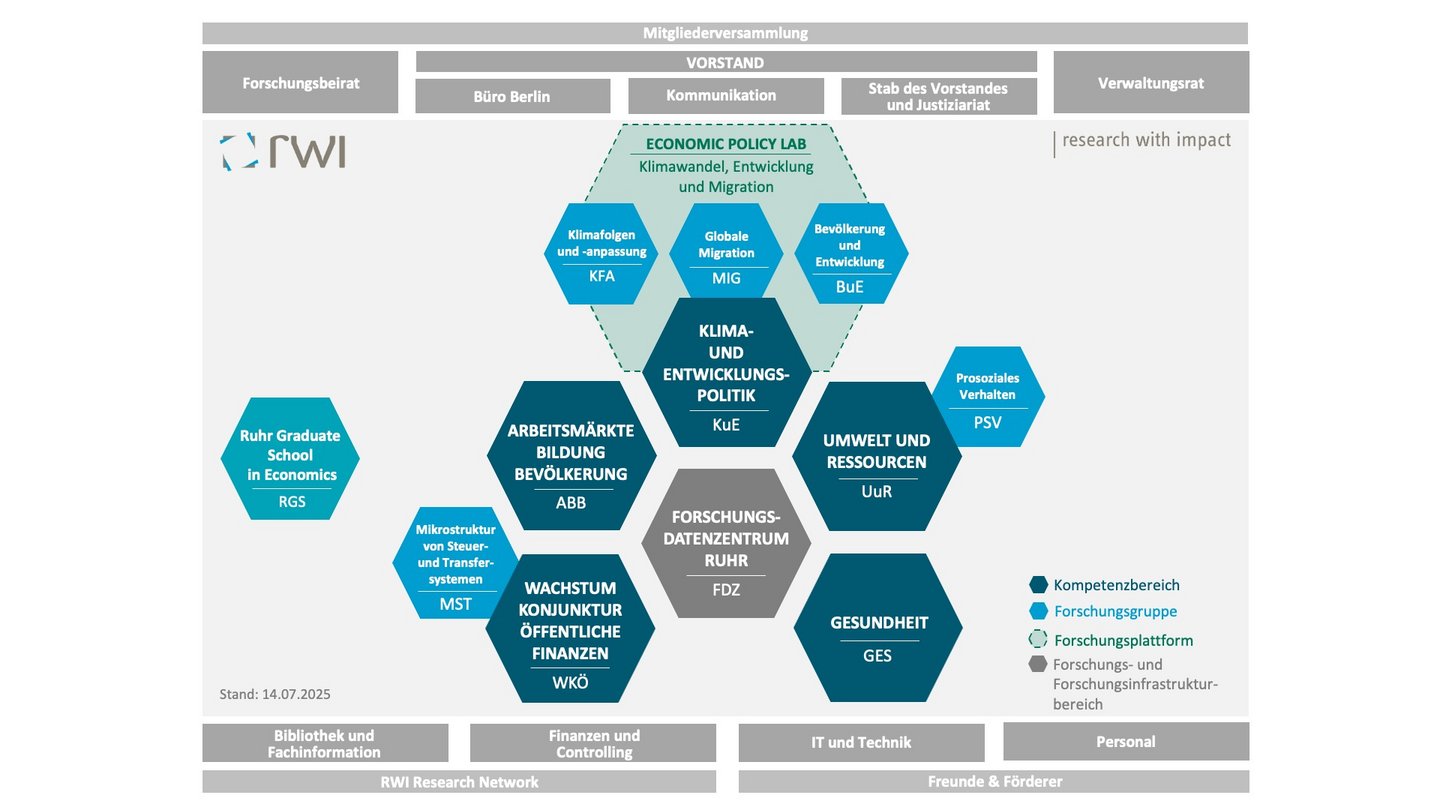

Struktur des RWI auf einen Blick

Highlights aus der Forschung

Der Kompetenzbereich „Arbeitsmärkte, Bildung, Bevölkerung“ erforscht Themen der Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Migrationsökonomik. Im Bereich der Arbeitsmarktökonomik wird schwerpunktmäßig untersucht, wie sich der technologische Wandel auf den Arbeitsmarkt auswirkt, vor allem auf die Beschäftigung und deren Struktur, Löhne und Qualifikationsanforderungen. Darüber hinaus führt der Kompetenzbereich regelmäßig kausale Evaluationen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und institutionellen Reformen durch. Im Bereich der Bildungsökonomik steht die berufliche Bildung (Studium, duale Ausbildung, lebenslanges Lernen) im Zentrum.

Highlight-Publikation: Language lesson learned—foreign-origin teachers and their effect on students’ language skills

Die Studie untersucht mithilfe des Nationalen Bildungspanels (NEPS), ob Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte die schulischen Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler kausal beeinflussen. Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte das Leseverständnis ihrer Schüler und Schülerinnen in der Sekundarstufe signifikant verbessern, solche Lehrkräfte haben aber keinen Einfluss auf die Mathematikkenntnisse ihrer Schülerinnen und Schüler. Somit kann die internationale Mobilität von Lehrkräften kann die schulischen Leistungen von Schülerinnen und Schülern verbessern.

Highlight-Projekt: Skills for Labour Markets in the Digital and Green Transition (SkiLMeeT)

Das Horizon-Europe-Projekt „SkiLMeeT“ (Kompetenzen für Arbeitsmärkte in der digitalen und grünen Transition) untersucht seit Januar 2024 das Ausmaß und die Ursachen des Fachkräftemangels in Europa vor dem Hintergrund des technologischen und ökologischen Wandels und nach Lösungsmöglichkeiten. Das interdisziplinäre Projektkonsortium besteht aus acht Forschungsgruppen aus sechs europäischen Ländern. Ronald Bachmann ist wissenschaftlicher Koordinator des Gesamtkonsortiums.

Highlight-Veranstaltung: 4th CReAM/RWI Workshop on the Economics of Migration

Im September 2024 fand der “4th CReAM/RWI Workshop on the Economics of Migration” in Essen statt. Hierbei wurde eine Vielzahl von wissenschaftlichen Arbeiten präsentiert und diskutiert, unter anderem zur Integration von Personen mit Migrationshintergrund und zu entsprechenden Politikmaßnahmen.

Weitere Highlights:

- Die RWI/IAB-Nachwuchsgruppe „Ökologische Transformation, Arbeitsmärkte, Aus- und Weiterbilung“, finanziert durch das Fördernetzwerk Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung (FIS) des BMAS nahm im Juni 2024 ihre Arbeit auf. In Kooperation mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) werden die Auswirkungen der ökologischen Transformation auf Beschäftigte und auf Kompetenz- und Bildungsanforderungen untersucht.

- Mitglieder des Kompetenzbereichs engagierten sich in der AG Bildungsdaten des Vereins für Socialpolitik, im RatSWD, der KomZS (Kommission Zukunft Statistik beim Statistischen Bundesamt) und trugen durch eine Impact Note zum geplanten Bildungsverlaufsregister und Publikationen in Zeitungen zur aktuellen politischen Diskussion bei.

- Dr. David Zuchowski wurde auf eine Tenure-Track-Professur an der Universitat Rovira i Virgili (Spanien) berufen.

Der Kompetenzbereich „Gesundheit“ forscht im Bereich der empirischen Gesundheitsökonomik. Im Vordergrund steht die ökonomische Analyse der Leistungserbringer und der stationären Einrichtungen. Kern der Forschungsarbeit sind der „Krankenhaus Rating Report“ sowie der „Pflegeheim Rating Report“. Im zweiten Schwerpunkt Gesundheitspolitik werden das deutsche Gesundheitssystem und die Gesundheitspolitik untersucht. Insbesondere geht es um die Determinanten individuellen Gesundheitsverhaltens und Maßnahmen, die dieses Verhalten beeinflussen.

Highlight-Publikation: No-claim refunds and healthcare use

Mit Daten einer privaten Krankenversicherung zeigen die Autoren, wie das Instrument der Beitragsrückerstattungen Gesundheitsverhalten beeinflussen kann. Diese Arbeit wurde im Jahr 2024 mit dem Wissenschaftspreis der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö) prämiert. Sie steht auch sinnbildlich für ein Forschungsergebnis, das sich aus der Zusammenarbeit mit den LSCR-Partnern der Universitäten Duisburg-Essen und Tilburg ergeben hat.

Highlight-Projekt: Evaluierung des Reifegrads der Krankenhäuser hinsichtlich ihrer Digitalisierung

In diesem Projekt wird das Krankenhauszukunftsgesetz evaluiert. Im Rahmen dieses Gesetzes investieren Bund und Länder bis zu 4,3 Mrd. Euro in die digitale Infrastruktur von Krankenhäusern. Ziel des Projektes ist es, den digitalen Reifegrad der deutschen Krankenhäuser zu ermitteln und über den Zeitverlauf zu vergleichen.

Highlight-Veranstaltung:

20 Jahre Krankenhaus Rating Report: Aus einer kleinen Studie mit dem Titel „Insolvenzrisiken von Krankenhäusern - Bewertung und Transparenz unter Basel II“ wurde der Report für Entscheider im Krankenhauswesen: der Krankenhaus Rating Report. In diesem Jahr wurde der Report 20 Jahre alt und wurde am 4. Juli 2024 in einer exklusiven Sommerveranstaltung mit Festvorträgen von RWI-Präsident Prof. Dr. Christoph M. Schmidt, Prof. Dr. Boris Augurzky (RWI und hcb – Institute for Healthcare Business), Dr. Michaela Lemm (hcb) und Prof. Dr. Henriette Neumeyer (Deutsche Krankenhausgesellschaft) im Oktogon, Zeche Zollverein Essen, gefeiert.

Weitere Highlights:

- März 2024: Hendrik Schmitz wird Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie.

- Juni 2024: Der Leibniz-WissenschaftsCampus „Herausforderungen im Gesundheitswesen in Regionen mit sinkenden Bevölkerungszahlen und alternder Bevölkerung" wird nach acht Jahren Bearbeitungszeit erfolgreich abgeschlossen.

- November 2024: Das „Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur Reform der Vergütungsstrukturen (Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz – KHVVG)“ wird durch den Bundesrat gebilligt. Das Gesetz wurde maßgeblich von der „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“ erarbeitet, zu dessen Mitgliedern Boris Augurzky zählt.

Im Fokus des Kompetenzbereichs „Umwelt und Ressourcen“ steht die Evaluierung von umwelt- und energiepolitischen Instrumenten und Maßnahmen mittels Methoden der Evaluationsforschung sowie mikroökonometrischer Analysen. Dies erfolgt entweder auf Basis externer Erhebungen oder eigens erhobener Daten, wie beispielsweise zum Energieverbrauch privater Haushalte. Die Arbeiten des Kompetenzbereichs gliedern sich in zwei Schwerpunkte: Der Schwerpunkt Umwelt-, Energie- und Ressourcenökonomik befasst sich unter anderem mit dem effizienten Einsatz von Ressourcen wie Wasser, metallischen Rohstoffen oder fossilen Brennstoffen. Im Schwerpunkt Umwelt- und Energiepolitik steht die Evaluierung von umwelt- und energiepolitischen Maßnahmen und Instrumenten im Mittelpunkt. Seit Anfang 2021 ist zudem die Forschungsgruppe „Prosoziales Verhalten“ Teil des Kompetenzbereichs.

Highlight-Publikation: Increase in concerns about climate change following climate strikes and civil disobedience in Germany

Dieser Artikel untersucht, ob die Besorgnis über den Klimawandel nach Klimaproteste und konfrontativen Akten zivilen Ungehorsams zunimmt. Auf Basis von Paneldaten auf Individualebene wird die exogene Variation des Zeitpunkts der Klimaproteste im Verhältnis zum Befragungsdatum genutzt, um die Bedenken bezüglich des Klimawandels in den Tagen vor und nach den Protesten zu vergleichen. Die Besorgnis über den Klimawandel nimmt um durchschnittlich 1,2 Prozentpunkte nach einem Protest zu. Die Ergebnisse zeigen auch, dass Klimaproteste am effektivsten sind, wenn die Besorgnis vor den Protesten gering ist.

Highlight-Projekt:Die Mobilitätswende in Deutschland gemeinsam gestalten - Lehren aus dem Ruhrgebiet

In dem von der Stiftung Mercator geförderten Projekt wurden in den Jahren 2021 bis 2024 vier große Haushaltsbefragungen durchgeführt, teils mit besonderem Fokus auf die Ruhrgebietsstädte Bochum, Dortmund und Essen. Darin integriert wurden Feldexperiment, um die kausalen Effekte der kostenlosen zur Verfügungstellung eines Deutschlandtickets oder von E-Bikes für 6 Monate sowie des 9-Euro Tickets zu ermitteln. Die Ergebnisse erhielten viel Resonanz in den Medien und der Politik (siehe zum Beispiel Link).

Highlight-Veranstaltung: 9th Workshop on Experimental Economics for the Environment

Ein Höhepunkt war der 9. Experimental Economics for the Environment Workshop mit rund 70 Teilnehmenden aus Europa und darüber hinaus und Keynotes von Astrid Dannenberg (Universität Kassel), Lorenz Götte (National University of Singapore) sowie Daan Van Soest (University of Tilburg) und der Kahneman Lecture von John List (University of Chicago). à Siehe für weitere Informationen (Link) und für Fotos (Link). Neben den RWI Research Seminaren und den Besuchen von Seminaren, Konferenzen und Workshops, dienen selbst organisierte Workshops der Internationalisierung und Vernetzung des Teams sowie der Nachwuchsförderung. Damit einhergehend wird auch das RWI Research Network stetig weiter ausgebaut.

Weitere Highlights:

- Mark Andor wurde im Mai 2024 zum Ko-Leiter vom Kompetenzbereich "Umwelt und Ressourcen" berufen. Damit verbunden ist zugleich die W3-Professur „Verhaltens- und Umweltökonomik“ an der Ruhr-Universität Bochum.

- Förderzusage für das Projekt „Stimulating Prosocial Behavior (PROSOCIAL)“, welches von der Leibniz-Gemeinschaft von 2025 bis 2027 im Rahmen des Programms „Leibniz-Kooperative Exzellenz“ gefördert wird.

- Förderzusage für den Transregio TRR391 „Spatio-temporal Statistics for the Transition of Energy and Transport“ für den Zeitraum 2024-2028, an dem der Kompetenzbereich "Umwelt und Ressourcen" mit den zwei Teilprojekten beteiligt ist: C03: “Monitoring of Germany's mobility transition: data and methods”, C04: “Targeting Energy Conservation”.

Der Kompetenzbereich „Wachstum, Konjunktur, Öffentliche Finanzen“ bündelt die RWI-Forschung zu Fragen der Gesamtwirtschaft und der Öffentlichen Finanzen. Sein Spektrum reicht von der laufenden Konjunkturbeobachtung bis zu Analysen von Steuerreformen. Die Konjunkturanalysen finden ihren Niederschlag in jährlich vier Konjunkturprognosen und drei NRW-Konjunkturberichten, dem monatlichen RWI-/ISL-Containerumschlagindex sowie der Teilnahme an der „Gemeinschaftsdiagnose“. Hinzu kommen Forschungsarbeiten zur kurzfristigen und längerfristigen Wirtschaftsentwicklung. Mithilfe des RWI Einkommensteuer Mikrosimulationsmodells und eines Umsatzsteuermodells werden Aufkommens- und Verteilungswirkungen von Steuerreformen im Hinblick auf die Öffentlichen Finanzen analysiert.

Highlight-Publikation: Minimum wages, wage dispersion and financial constraints in firms

Der Beitrag untersucht die Auswirkungen von Mindestlöhnen auf die Lohnverteilung, insbesondere bei Unternehmen mit finanziellen Einschränkungen, anhand deutscher administrativer Unternehmensdaten und eines strukturellen Arbeitsmarktmodells. Es wird gezeigt, dass die Lohnungleichheit innerhalb von Unternehmen bei höheren Mindestlöhnen fällt, vor allem in denen mit finanziellen Engpässen. Allerdings passiert dies nur, wenn auch die Beschäftigung zurückgeht. Mindestlöhne sind demnach nicht in der Lage, gleichzeitig positive Effekte auf Beschäftigung und die Lohnungleichheit in Unternehmen zu bewirken.

Highlight-Projekt: Frühzeitige Ermittlung stabiler Ergebnisse zum Bruttoinlandsprodukt bzw. realen Wirtschaftswachstum und der Bruttowertschöpfung auf Länderebene

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stellt eine der zentralen Größen zur Beschreibung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland dar. Auf Ebene der Bundesländer erfolgt eine erste Veröffentlichung des BIPs eines Jahres drei Monate nach Ende des Jahres. Da diese Berechnung weitgehend auf vorläufigen Daten beruht, sind bei den nachfolgenden Veröffentlichungen zum Teil erhebliche Revisionen notwendig. In diesem Projekt wurden Möglichkeiten geprüft, um die Genauigkeit der ersten Schätzung und damit das Ausmaß der Revisionen zu reduzieren. Die Analyse zeigt, dass Revisionen im Produzierenden Gewerbe höher ausfallen als im Dienstleistungssektor. Zwar bieten alternative Methoden Potenzial zur Verbesserung, sie führen aber nicht immer zu einer konsistenten Reduzierung des Revisionsbedarfs in allen Bundesländern.

Highlight-Vortrag:

Vortrag von Almut Balleer: „Biased Expectations and Labor Market Outcomes: Evidence from German Survey Data and Implications for the East-West Wage Gap“ bei der Society for Economic Dynamics (SED) in Barcelona.

Die SED ist eine der weltweit wichtigsten Konferenzen im Bereich Makroökonomie. Vorgetragen wurde ein Papier, das verzerrte Arbeitsmarkterwartungen in deutschen Daten dokumentiert und anhand eines strukturellen Modells die Auswirkungen dieser Verzerrungen auf Lohnverhandlungen erklärt. Dies hat wichtige Implikationen für das Verständnis von Lohnunterschieden, z.B. zwischen Ost- und Westdeutschland. Mehr dazu hier.

Vortrag von Torsten Schmidt: „Begleitende Evaluierung des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) und des STARK-Bundesprogramms" im Ausschuss für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landtags NRW in Düsseldorf. In dem Vortag wurde das Projekt der begleitenden Evaluierung des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) und des STARK-Bundesprogramms vorgestellt. Dabei wurde über den Stand der geplanten Maßnahmen zur Bewältigung des Strukturwandels und der Sicherung der Beschäftigung in den Fördergebieten berichtet.

Weitere Highlights:

Gründung der Forschungsgruppe "Mikrostruktur von Steuer- und Transfersystemen": Die Forschungsgruppe erforscht die Wirkung von Reformen des Wohlfahrtsstaats auf mikro- und makroökonomischer Ebene. Welche Effekte haben Reformen auf die Konjunktur, das Arbeitsangebot oder die Einkommensverteilung? Wie können Steuer- und Transfersysteme gestaltet werden, damit sie einerseits gerecht sind und den Bürgern Versicherung bieten und andererseits gleichzeitig ökonomisch effizient sind?

Das FDZ Ruhr am RWI vereint Kompetenzen in Forschung und Datenservice und teilt diese mit internen und externen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das Profil des FDZ Ruhr definiert sich durch die Bereitstellung und Forschung mit kleinräumigen Daten. Dabei ist das FDZ Ruhr Schnittstelle zwischen den internen und externen Datenproduzenten und Datennutzenden sowie den Kompetenzbereichen und Forschungsgruppen des RWI. Das FDZ Ruhr wurde im Jahr 2010 durch den Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) akkreditiert und orientiert seinen Leistungskatalog an dessen Kriterien.

Highlight-Publikation: Housing Prices, Airport Noise and an Unforeseeable Event of Silence

Um die kausalen Auswirkungen von Lärmbelastung auf Wohnungspreise zu bewerten, nutzen wir einen plötzlichen und massiven Rückgang des Flugverkehrs, der mit dem Beginn der Covid-19-Maßnahmen in Deutschland eintrat. Wir vergleichen Orte, die vor der Pandemie unterschiedlichem Lärm ausgesetzt waren, mit einem Differenz-in-Differenz-Ansatz und stellen einen Preisanstieg von 2,3 % für Wohnungen, die eine Lärmminderung erfahren haben, fest. Die zeitliche Entwicklung zeigt einen Spitzeneffekt Mitte 2021 (bis zu 6 %), der allerdings noch keine Aussage darüber zulässt, ob die Effekte dauerhaft bleiben. Im Gegensatz zu den meisten Auswertungen, die zeigen, dass sich Umweltbelastungen negativ auf Immobilienpreise auswirken, zeigen wir, dass die Senkung der Belastung die betroffenen Regionen in die Lage versetzt, sofort wieder aufzuholen. Das sofortige Aufholen widerspricht dabei einer Starrheit der Wohnungspreise in Bezug auf (zeitliche) lokale Faktoren. Das zeitliche Muster zeigt eine deutliche Spitze der Auswirkungen während der Pandemie, was möglicherweise auf Informationsasymmetrien hinweist, da Käufer den Lärmpegel außerhalb der Pandemie nicht kennen.

Highlight-Projekt: Folgen warmer Nebenkosten: Wirkungsanalyse aktueller und zukünftiger Wärmekosten für private Haushalte, Energieversorger und Wohnungsunternehmen

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, die Auswirkungen aber auch die Anpassungsreaktionen auf die gestiegenen Energiepreise zu betrachten. In allen Betrachtungen sollen dabei verschiedene Gruppen von Privathaushalten, Energieanbietern und Wohnungsgesellschaften unterschieden werden.

Im Anschluss sollen Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.

Zum Projekt

Highlight-Vortrag:

Der Workshop „Causal Inference with Spatial Data“ fand am 26. und 27. September 2025 in Essen statt. Das Ziel ist, junge und etablierte Forschende zusammenzubringen, die sich mit kausaler Inferenz auf Basis räumlicher Daten befassen. Zudem sollen die Forschenden auf die Datenangebote des FDZ Ruhr aufmerksam gemacht und potenzielle zukünftige Kooperationsmöglichkeiten indetifiziert werden. Thematisch konzentrierte sich der zweitägige Workshop auf die Bereiche Wohnen & Stadtentwicklung, Umwelt & Gesundheit sowie Arbeit & Mobilität. Das Programm umfasste vier Keynotes von Hans Koster (Amsterdam), Daniel Sturm (LSE), Elisabet Viladecans-Marsal (Barcelona) und Yanos Zylberberg (Bristol).

Das Policy Lab „Klimawandel, Entwicklung und Migration“ ist eine Plattform, die Forschungsaktivitäten zu den drei namensgebenden Zukunftsthemen miteinander vernetzt. Die Kernaktivitäten finden am RWI statt, doch das Policy Lab ist zugleich fest an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) verankert. Die Einrichtung bietet lebendige Strukturen, um Forschende am RWI und an umliegenden Universitäten und Instituten zusammenzubringen. Konstituierend für das Policy Lab ist das Ineinandergreifen seiner Themen, und so befasst sich auch seine Forschung mit den Wechselwirkungen zwischen Klima, Entwicklung und Migration. Das Policy Lab nimmt dabei insbesondere die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft in den Blick. Dazu wendet das Policy Lab auch meta-wissenschaftliche Methoden an und betrachtet die Rolle der Wissenschaft in den Debatten mit eigenständigen Forschungsprojekten. Dieser Ansatz reflektiert die gesellschaftliche Relevanz der Themen und der Transformationen, die sie in den nächsten Jahrzehnten mit sich bringen.

Für dieses Vorhaben bringt das Policy Lab unterschiedliche Forschungsgruppen, Kompetenzbereiche und Forschende am RWI zusammen.

Highlight-Publikation: The interrupted modern energy transition to LPG and the charcoal renaissance in urban Senegal

Mit Daten aus dem urbanen Senegal zeigt diese Publikation, dass die – meist klimapolitisch motivierte – Abschaffung von Subventionen für fossile Brennstoffe unerwünschte Nebenwirkungen haben kann. Das Papier zeigt, dass durch die folgende Preiserhöhung die Nutzung von Flüssiggas sinkt. Die Nutzung von Flüssiggas ist international politisch erwünscht, weil es Luftverschmutzung deutlich reduziert. Im vorliegenden Fall steigen Haushalte nach dem Ende der Subvention auf Holzkohle um – Holzkohle ist ein oftmals in der öffentlichen Diskussion übersehener traditionellen Energieträger, der von mindestens 200 Millionen Menschen in Afrika genutzt wird. Sie trägt in vielen Ländern, auch im Senegal, zur Entwaldung und zur Luftverschmutzung bei. Dies verdeutlicht, dass umweltpolitische Preisinstrumente, die einen negativen externen Effekt reduzieren sollen, andere negative externe Effekte auslösen können. Besonders die ärmsten Bevölkerungsschichten reagieren stark auf Preise, sodass Subventionen und CO₂-Bepreisung mit großer Vorsicht eingesetzt werden müssen.

Highlight-Projekt: Willingness-to-pay für parametrische Wetterversicherung in Vietnam

Parametrische Agrarversicherungen für Kleinbauern werden derzeit von Entscheidungsträgern mit großen Erwartungen diskutiert. Es wird gehofft, dass parametrische Versicherungen ein wirksames, skalierbares und kosteneffizientes Instrument sind, um die Widerstandsfähigkeit von Kleinbauern im globalen Süden gegenüber Extremwetterereignissen zu erhöhen. Dennoch verharrt die Nachfrage nach Wetterversicherungen auf einem niedrigen Niveau. Ein möglicher Grund für die geringe Nachfrage könnte darin bestehen, dass die Zahlungsbereitschaft von Kleinbauern unter dem Preis von Versicherungen liegt. An diesem Punkt setzt das Forschungsprojekt an: Das RWI-Team untersucht die Zahlungsbereitschaft von kleinbäuerlichen Haushalten in Vietnam für eine parametrische Versicherung gegen extreme Regenfälle. Des Weiteren wird untersucht, welche Faktoren die Zahlungsbereitschaft erhöhen oder mindern. Das Forschungsprojekt wird von der KfW Entwicklungsbank gefördert.

Highlight-Veranstaltung: RWI Impuls „Irreguläre Migration steuern: Was funktioniert und was nicht?“ am 26.11.2024 im RWI Büro Berlin.

RWI Impuls ist ein exklusives Round Table Format, in dem das RWI – Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung ausgewählte Akteure aus Politik, Ministerien und Zivilgesellschaft einlädt zusammen mit Wissenschaftler:innen in einem vertraulichen Rahmen (nach den Chatham House Regeln) über wissenschaftliche Evidenz zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen zu diskutieren. Am 26.11.2024 fand der RWI Impuls zum Thema „Irreguläre Migration steuern: Was funktioniert und was nicht?“ mit Vertreter:innen aus Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI), Bundesministerium der Justiz (BMJ), Abgeordnetenbüros und dem Sachverständigenrat für Integration und Migration statt. Das Programm beinhaltete einem Impulsvortrag von Marina Manke (Chief of IOM GMDAC) und wissenschaftliche Kurz-Inputs von Prof. Jasper Tjaden (Uni Potsdam), Prof. Julian Wucherpfennig (Hertie School of Governance), Dr. Bernd Beber (RWI) und Dr. Cara Ebert (RWI), sowie daran anschließend eine Diskussion mit allen Teilnehmenden über die Implikationen der wissenschaftlichen Erkenntnisse im aktuellen gesellschaftlichen und politischen Kontext.

Weitere Highlights:

- Ende 2023 und im Jahr 2024 schlossen fünf Policy Lab-Promotionsstudentinnen und -studenten ihre Dissertation am RWI ab. Lise Masselus, Lukas Mogge, Florian Neubauer, Julian Röckert und Julian Rose konnten Teile ihre Dissertation bereits erfolgreich in wissenschaftlichen Zeitschriften wie Food Policy, Journal of Development Economics (hier und hier), Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, Journal of Environmental Economics and Management, oder Economic Inquiryveröffentlichen.

- Im Leibniz-Forschungsverbund INFECTIONS ist das RWI seit 2024 über Renate Hartwig vertreten und war auf verschiedenen Veranstaltungen präsent, beispielsweise bei der Summer School 2024 mit einem Modul zum Thema „Academic Research vs. Policy Research: Two Sides of the Same Coin?“. Der Forschungsverbund wurde kürzlich um weitere vier Jahre (2025–2029) verlängert, und das Drittmittelportfolio des RWI konnte in diesem Zusammenhang weiter ausgebaut werden.

- Vorausschauende humanitäre Hilfe ist ein neues Instrument im Umgang mit Extremwetterereignissen im globalen Süden. Dabei werden meteorologische Vorhersagen genutzt, um Haushalten in den frühen Phasen einer Wetterkatastrophe Unterstützung zukommen zu lassen. In einem interaktiven Webinar stellte das RWI-Team Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten rigorosen Wirkungsevaluierung von vorausschauender humanitärer Hilfe in der Mongolei vor. Solche rigorose Evidenz über die Wirksamkeit von Politikinstrumenten kann Akteuren dabei helfen, Entscheidungen zu treffen über die Skalierung von Programmen. Das vom Anticipation Hub organisierte Webinar war Teil der „Community Conversation“-Serie und richtete sich an EntscheidungsträgerInnen in humanitären Hilfsorganisationen.

Druckreif

Wirtschaftsgespräch 2024

Seit 1997 bringt das „RWI-Wirtschaftsgespräch“ jährlich Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen, um gemeinsam über aktuelle wirtschaftspolitische Themen zu diskutieren. Zunächst als Podiumsdiskussion konzipiert, wird die Veranstaltung seit dem Jahr 2019 im innovativen Veranstaltungskonzept „3x3: 3 Prominente, 3 Themen, 3 Herausforderer“ umgesetzt: Drei Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Wirtschaft stellen sich den Fragen und Meinungen, die in der öffentlichen Debatte kursieren. Diese werden eloquent zugespitzt vorgebracht von drei Vertreter/innen des Verbands der Debattierclubs an Hochschulen. Für die studentischen Profi-Debattierer/innen spielt dabei die eigene Position keine Rolle. Es zählt allein die Auseinandersetzung mit den Argumenten der Gegenseite.

Das „RWI-Wirtschaftsgespräch“ wird von der Gesellschaft der Freunde und Förderer des RWI gemeinsam mit dem RWI ausgerichtet. Die Fördergesellschaft verleiht im Rahmen des Wirtschaftsgesprächs zudem jährlich Auszeichnungen für hervorragende wissenschaftliche Leistungen am RWI, die in einem der drei Bereiche – Forschung, Nachwuchsförderung sowie wirtschaftspolitische Beratung – einen wesentlichen Beitrag für das RWI geleistet und damit zum Renommee des Instituts beigetragen haben.

Ökonomie Hautnah 2024

Das RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung sieht es als eine sehr wichtige Aufgabe an, jungen Menschen die Themen und Methoden der Wirtschaftswissenschaften näher zu bringen, Verständnis für Wirtschaftswissenschaften zu fördern und vor allem aktuelle wirtschaftliche Zusammenhänge zu erläutern. Aus diesem Grund haben wir im Jahr 2017 „Ökonomie hautnah – Wirtschaft erleben“ ins Leben gerufen, eine innovative und dialogorientierte Schülerveranstaltung, bei der wirtschaftsbezogene Themen und Fragestellungen von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II gemeinsam mit Forschenden des RWI diskutiert, reflektiert und präsentiert werden.

In einem interaktiven Programm möchte das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Themen und Fragestellungen der Wirtschaftswissenschaften näherbringen, Berührungsängste abbauen und zeigen, wo Ökonomie im Alltag eine Rolle spielt.

Weitere Informationen zu Ökonomie Hautnah

Fotos der Veranstaltung im Flickr-Album

Veranstaltungsort:

Haus der Technik e.V.

Hollestr. 1

45127 Essen

www.hdt-essen.de