JAHRESRÜCKBLICK 2023

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

die 2020er-Jahre haben uns bislang alles andere beschert als eine Zeitenwende hin zu neuer Prosperität. Nicht nur große geopolitische Herausforderungen, auch viele hausgemachte Probleme in Deutschland bleiben weiter ungelöst: Aus der Fortsetzung freimütiger Finanzpolitik in der Zeitenwende wurde eine Zeitenwende in der Finanzpolitik, markiert durch das am Ende des vergangenen Jahres gefällte Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum zweiten Nachtragshaushalt 2021. Die Unsicherheit von Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie von potenziellen Investoren hat sich weiter verschärft, sodass sie sich mit Konsumausgaben beziehungsweise Investitionen zurückhalten. Vielfältige strukturellen Probleme, zum Beispiel im Energie-, Renten- oder Steuersystem, sind nach wie vor unangetastet geblieben. Das alles hemmt das Wachstumspotenzial der deutschen Volkswirtschaft.

In der öffentlichen Debatte haben sich drei große Trends als Herausforderungen herausgeschält: Defossilisierung, Demografie und Deglobalisierung. Hinzu tritt die Digitalisierung, die sowohl eine Herausforderung als auch – Stichwort künstliche Intelligenz (KI) – ein zentrales Element möglicher Lösungen der anderen Herausforderungen darstellt. Deutschland hätte aufgrund seiner inhärenten wirtschaftlichen Leistungsstärke das Zeug dazu, diese großen Herausforderungen zu meistern und für sich eine ökologisch nachhaltige, sozial inklusive und wirtschaftlich starke Zukunft zu sichern. Das würde aber mehr Lust auf Leistung, ein unverkrampfteres Verhältnis zu wirtschaftlichem Erfolg und eine Politik erfordern, die sich vor allem in der Rolle eines Ermöglichers unternehmerischen Handelns versteht, nicht als zentraler Akteur von wirtschaftlicher Transformation und Fortschritt.

Das RWI hat sich als eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in unserem Land zum Ziel gesetzt, einen unverzichtbaren Beitrag zur Bewältigung der großen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu leisten. Dazu wollen wir herausragende Forschung betreiben, politisch und wirtschaftlich Verantwortliche evidenzbasiert beraten und (nicht nur) dem wissenschaftlichen Nachwuchs die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften näherbringen. Aus diesem Anspruch sind auch im Jahr 2023 viele anregende und freudige Momente entstanden. In der nachstehenden Videogrußbotschaft geht RWI-Präsident Christoph M. Schmidt näher auf die Highlights des vergangenen Jahres ein und gibt einen Ausblick auf das laufende Jahr 2024.

Herzlichst

Christoph M. Schmidt, Thomas K. Bauer, Stefan Rumpf, Kerstin Schneider

Vorstand des RWI

Von Antrittsbesuch bis Weihnachtsfeier – die Highlights 2023

10. Januar 2023: Im Rahmen eines kleinen internen Neujahrsempfangs stimmt RWI-Präsident Christoph M. Schmidt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das neue Jahr ein.

20. Januar 2023: Anlässlich der RWI-Verwaltungsratssitzung ist Gonca Türkeli-Dehnert, Staatssekretärin im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen erstmals zu Gast im RWI. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): RWI-Präsident Christoph M. Schmidt, Staatssekretärin Gonca Türkeli-Dehnert, Birgitta Wolff (Vorsitzende des RWI-Verwaltungsrats) und Manfred Breuer (stellvertretender Vorsitzender des RWI-Verwaltungsrats und Präsident der Gesellschaft der Freunde und Förderer des RWI).

1. Februar 2023: Im Rahmen des „Joint Academy Day“ der „Österreichischen Akademie der Wissenschaften“ (ÖAW) und der deutschen „Leopoldina – Akademie der Wissenschaften“ nimmt Institutspräsident Christoph M. Schmidt in Wien an einer Podiumsdiskussion zu neuen Herausforderungen für die Wissenschaftskommunikation teil.

6. Februar 2023: Neuer Raum für gute Forschungsideen: Einweihung der neuen Räumlichkeiten des Economic Policy Lab "Klimawandel, Entwicklung und Migration". Es arbeitet nun in ausgebauten und frisch renovierten Büros im Erdgeschoss des Institutsgebäudes.

9. und 10. Februar 2023: Im Rahmen einer zweitägigen Klausurtagung treffen sich Promovierende und Postdocs des RWI zum Forschen und Wandern. In der Jugendherberge Hagen werden abteilungsübergreifend Forschungsideen und -ergebnisse präsentiert und diskutiert.

14. Februar 2024: RWI-Vizepräsident Thomas Bauer diskutiert mit Konjunkturexperten von sechs weiteren Wirtschaftsforschungsinstituten der Leibniz-Gemeinschaft virtuell zum Thema „Fällt die #Rezession aus? Warum Deutschland besser als gedacht durch den Winter kommt“. Er betont, dass Fachkräftemangel und demografische Entwicklung große Risiken für die deutschen Sozialversicherungen bergen.

1. März 2023: Ruhr Economic Paper #1000 erscheint. Die “Ruhr Economic Papers” sind eine Reihe wissenschaftlicher Diskussionspapiere, die seit dem Jahr 2007 von den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten Bochum, Dortmund und Duisburg-Essen sowie dem RWI gemeinsam herausgegeben wird. Die RGS Econ (RGS) ist Mit-Herausgeber.

16. und 17. März 2023: Im Rahmen einer zweitägigen Strategieklausur in in Meinerzhagen im Sauerland tauschen sich Vorstand und Führungsebene des RWI über die strategische Ausrichtung des Instituts in den kommenden Jahren und eine Führungsleitlinie aus.

29. und 30. März 2023: Zum 16. Mal findet die „RGS Doctoral Conference in Economics“ statt, erstmals wieder in Präsenz an der Ruhr-Universität Bochum. Die Keynote Speech zum Thema “Climate Protection in the shadow for multiple crises” hält Prof. Dr. Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes (UBA).

5. April 2023: Das Frühjahrsgutachten der "Gemeinschaftsdiagnose" der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erscheint. Die Beratungen dazu haben zuvor im Münchner ifo-Institut stattgefunden, wo ifo-Präsident Clemens Fuest die Projektgruppe herzlich begrüßt. Das Gutachten trägt den Titel „Inflation im Kern hoch – Angebotskräfte jetzt stärken“. Für 2023 und 2024 erwarten die Institute eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um 0,3 bzw. 1,5 Prozent.

26. April 2024: Das im November 2022 gegründete European Sounding Board on Innovation (ESBI) trifft sich in Brüssel mit Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend, zu seinem ersten Roundtable. Das Gremium wurde von EU-Kommissarin Gabriel gemeinsam mit acatech Präsident Jan Wörner und Reinhard Ploss, ehemaliger acatech Präsident, ins Leben gerufen. Es ist ein Beratungsinstrument, das die Weiterentwicklung strategischer Aspekte der Europäischen Innovationsagenda und die Diskussion neuer Dossiers mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern aus der europäischen Wissenschaft und Industrie unterstützt. In seiner Funktion als Vizepräsident der acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften nimmt RWI-Präsident Christoph M. Schmidt am Roundtable teil.

8. Mai 2023: RWI-Präsident Christoph M. Schmidt und RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt (s. Foto) stellen bei einer Veranstaltung auf der Zeche Zollverein die Ergebnisse der aktuellen Gemeinschaftsdiagnose vor. Zur Veranstaltung eingeladen haben der Digital Campus Zollverein gemeinsam mit der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft und der Gesellschaft der Freunde und Förderer des RWI.

02. Juni 2023: RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt stellt zusammen mit NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur und Ralf Stoffels, Präsident der IHK NRW, den aktuellen Konjunkturbericht NRW vor. Er trägt den Titel „Konjunkturelle Erholung bleibt schwach“. Das RWI erstellt den Konjunkturbericht NRW dreimal jährlich im Auftrag des Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.

12. Juni 2023: Rund 250 Schülerinnen und Schüler kommen samt ihrem Lehrpersonal zu "Ökonomie hautnah" ins Essener Haus der Technik, um etwas über Wirtschaft und Wirtschaftsforschung zu erfahren. Die Themen sind breit gefächert, u.a. geht es um Alkohol im Jugendalter, Künstliche Intelligenz, nachhaltiges Verhalten und Verständnis von Statistik. Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, spricht in ihrem Grußwort über ihren eigenen Bildungs- und Karriereweg und beantwortet im Anschluss Fragen aus dem Schülerpublikum.

13. Juni 2024: Das RWI wird erneut mit dem „audit berufundfamilie“ zertifiziert – zum fünften Mal seit dem Jahr 2010. Das Zertifikat des RWI gilt nun für weitere drei Jahre, RWI-Personalchef Tilo Schneider nimmt die Urkunde in Berlin entgegen.

20. Juni 2023: Eine Gruppe von RWI-Mitarbeiter/innen geht beim 13. Essener Firmenlauf an den Start. Schnellster RWI-Läufer auf der 5km langen Strecke zwischen Essener Philharmonie und Gruga-Park ist Fabian Dehos auf Platz 13 der Gesamtwertung der Männer.

07. September 2023: Bei „Leibniz im Bundestag“ sprechen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des RWI mit Bundestagsabgeordneten über ihre Forschungsthemen. RWI-Wissenschaftlerin Kati Krähnert nutzt die Gelegenheit zum Austausch mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Melanie Wegling. Thema ist “Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal: Pro und contra Pflichtversicherung für Elementarschäden”.

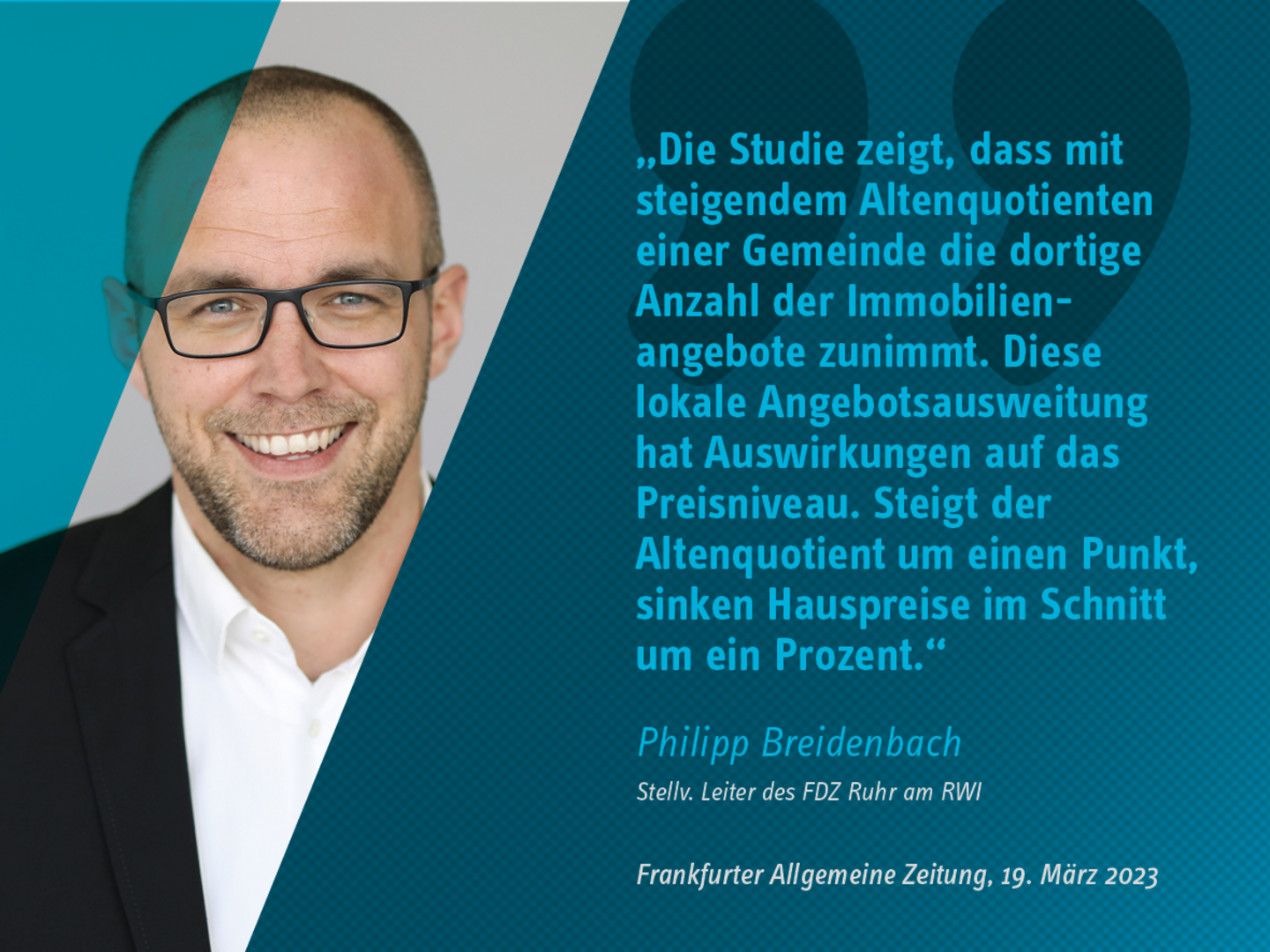

12. September 2023: Forscherinnen und Forscher des Instituts tauschen sich beim wissenschaftlichen Speed-Dating der Leibniz-Gemeinschaft mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern in Einzelgesprächen zu ihren Forschungsthemen aus.

24. bis 27. September 2023: Bei der Jahrestagung des „Verein für Socialpolitik“, einer traditionsreichen Vereinigung deutschsprachiger Ökonominnen und Ökonomen, präsentieren zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des RWI ihre aktuellen Forschungsarbeiten. Am RWI-Stand gibt es zudem Informationen über die Arbeit des Instituts.

28. September 2023: Die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, darunter das RWI, präsentieren bei der Bundespressekonferenz in Berlin ihre Prognose für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Das Gutachten trägt den Titel „Kaufkraft kehrt zurück – Politische Unsicherheit hoch“. Für 2024 und 2025 erwarten die Institute eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um 1,3 bzw. 1,5 Prozent.

2./3. November 2023: Promovierende und Postdocs des RWI treffen sich zum „Seminarwandern“, einer zweitägigen Klausurtagung zum Forschen und Wandern. Am Cappenberger See werden abteilungsübergreifend Forschungsideen und -ergebnisse präsentiert und diskutiert.

14. November 2023: Das RWI-Wirtschaftsgespräch findet im innovativen Format „3x3: 3 Prominente, 3 Themen, 3 Herausforderer“ in der Philharmonie Essen statt. Diskutiert wird zu den Themen CO2-Preis, Klimawandel und Künstliche Intelligenz (KI). Die Contra-Position zum KI-Verbot nimmt NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes ein.

14. November 2023: Im Rahmen des RWI-Wirtschaftsgesprächs findet auch die jährliche Preisverleihung der Gesellschaft der Freunde und Förderer des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung statt. Neun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden für hervorragende Leistungen am RWI ausgezeichnet.

27. und 28. November 2023: Das Economic Policy Lab „Klimawandel, Entwicklung und Migration“ des RWI ist Gastgeber des Leibniz Environment and Development Symposium (LEADS). Es wird jährlich von sieben Mitgliedsinstituten der Leibniz-Gemeinschaft veranstaltet. Ziel von LEADS ist es, den interdisziplinären Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern und Senior Academics zu globalen gesellschaftlichen Herausforderungen zu fördern. 2023 liegt der Schwerpunkt des Symposiums auf Herausforderungen an der Schnittstelle von Umwelt und Entwicklung sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht.

30. November 2023: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Leibniz-Institute in NRW treffen Landtagsabgeordnete im Düsseldorfer Landtag, um mit ihnen gesellschafts- und forschungsrelevante Fragen zu diskutieren. Das Foto zeigt RWI-Gesundheitsökonom Alexander Haering mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Alexander Vogt. Beide sprechen über den Stand der Digitalisierung von Kliniken in NRW.

30. November 2023: Die Ordnungspolitische Kommission des Verbands „Die Familienunternehmer“ besucht das RWI und Michael Moritz, Vorsitzender der Kommission, nutzt die Gelegenheit, um RWI-Präsident Christoph M. Schmidt den „Ordnungspolitischen Preis 2023“ des Verbands zu überreichen. Christoph M. Schmidt hatte den Preis gemeinsam mit seinen ehemaligen Sachverständigenratskollegen Lars Feld und Volker Wieland für einen gemeinsamen Gastbeitrag in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ mit dem Titel „Angebotsorientierte Finanzpolitik heißt das Gebot der Stunde“ erhalten, konnte an der Preisverleihung im September jedoch nicht teilnehmen.

14. Dezember 2023: Nachdem die Outdoor-Premiere der RWI-Weihnachtsfeier im Vorjahr großen Zuspruch gefunden hat, findet sie erneut in Weihnachtsmarkt-Atmosphäre im Innenhof des Instituts statt. Bei Glühwein, Waffeln und Burgern besteht reichlich Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Und auch zum Austausch aussortierter Dinge, die beim Schrottwichteln neue Besitzer/innen finden.

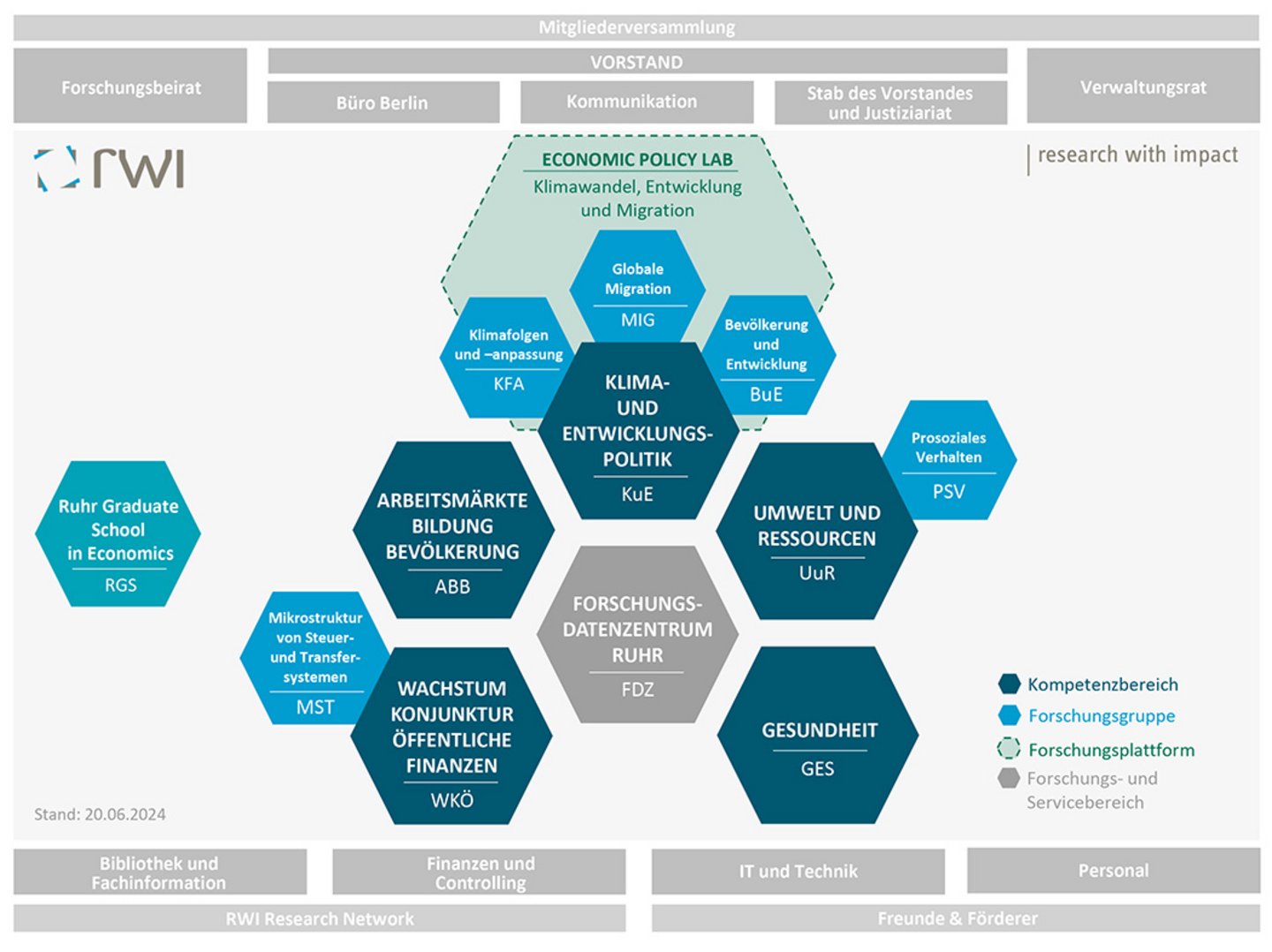

Struktur des RWI auf einen Blick

Highlights aus der Forschung

Der Kompetenzbereich „Arbeitsmärkte, Bildung, Bevölkerung“ erforscht Themen der Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Migrationsökonomik. Im Bereich der Arbeitsmarktökonomik wird schwerpunktmäßig untersucht, wie sich der technologische Wandel auf den Arbeitsmarkt auswirkt, vor allem auf die Beschäftigung und deren Struktur, Löhne und Qualifikationsanforderungen. Darüber hinaus führt der Kompetenzbereich regelmäßig kausale Evaluationen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und institutionellen Reformen durch. Im Bereich der Bildungsökonomik steht die berufliche Bildung (Studium, duale Ausbildung, lebenslanges Lernen) im Zentrum.

Highlight-Publikation: Monetary Policy Uncertainty and Inflation Expectations

Zugewanderte Frauen haben im Durchschnitt eine deutlich niedrigere Erwerbsbeteiligung als einheimische Frauen. Die Studie zeigt, dass diese niedrigere Erwerbsbeteiligung maßgeblich durch kulturelle Geschlechternormen im Herkunftsland beeinflusst wird. Je weiter die Arbeitsmarktbeteiligung zwischen Männern und Frauen im Herkunftsland auseinanderklafft, desto geringer ist die Erwerbsbeteiligung von Immigrantinnen im Zuwanderungsland.

Highlight-Projekt: Die Auswirkungen von Technologie-Diffusion und Narrativen auf Unternehmen und Beschäftigte

Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms 2267 „Digitalisierung der Arbeitswelten“ untersucht das RWI die Verbreitung und Wahrnehmung digitaler Technologien und deren Auswirkungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Hierbei wird sowohl auf Potenziale, wie Lohn- und Beschäftigungswachstum, als auch Risiken, wie Lohnungleichheit und voreingenommene Narrative, eingegangen. Als Datenbasis dienen unter anderem Textdaten (online-Stellenanzeigen, Medienberichte), die mithilfe von maschinellem Lernen und Textanalyse (NLP) analysiert werden.

Highlight-Veranstaltung: Studi-BUCH Text-as-Data Workshop

Am 22. und 23. Mai 2023 fand am RWI in Essen in Kooperation mit der HHU Düsseldorf der erste Text-as-Data Workshop im Rahmen des vom BMBF geförderten Studi-BUCH-Projekts unter Leitung von Friederike Hertweck, PhD, statt. Diese zweitägige Veranstaltung bot einen intensiven Einblick in aktuelle Trends in der Bildungs- und Arbeitsmarktforschung, welche zunehmend Textdaten als Grundlage für Forschung verwendet. Die in den Vorträgen vorgestellten Projekte nutzten Schulbuchcorpora und Ausbildungsverordnungen, aber auch Studienwahlbücher, Modulhandbücher und Stellenanzeigen. Zudem gab es weitere Präsentationen, in welchen neue Methoden und Datensätze präsentiert wurden. Die Keynotes wurden von Anna Kerkhof (ifo Institut) und Theresa Gessler (Europa-Universität Viadrina) gehalten. Insgesamt bot der Workshop eine inspirierende Plattform für den Austausch von Methoden, Daten und Forschungsansätzen im Bereich der textdatenbasierten Bildungs- und Arbeitsmarktforschung.

Weitere Highlights:

- Prof. Dr. Julia Bredtmann wurde im Juni 2023 zur außerplanmäßigen Professorin an der Universität Duisburg-Essen ernannt.

- Dr. Christina Vonnahme wurde im März 2023 in den wissenschaftlichen Beirat des 7. Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung berufen.

- Mitglieder des Kompetenzbereichs „Arbeitsmärkte, Bildung, Bevölkerung“ leisteten verschiedene Beiträge zur Verbesserung der Datenverfügbarkeit für Forschungszwecke in Deutschland, beispielsweise durch die Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen des „Verein für Socialpolitik“ sowie die Bearbeitung des Projekts „Internationale Dateninnovationen“ für das BMAS.

Der Kompetenzbereich „Gesundheit“ forscht im Bereich der empirischen Gesundheitsökonomik. Im Vordergrund steht die ökonomische Analyse der Leistungserbringer und der stationären Einrichtungen. Kern der Forschungsarbeit sind der „Krankenhaus Rating Report“ sowie der „Pflegeheim Rating Report“. Im zweiten Schwerpunkt Gesundheitspolitik werden das deutsche Gesundheitssystem und die Gesundheitspolitik untersucht. Insbesondere geht es um die Determinanten individuellen Gesundheitsverhaltens und Maßnahmen, die dieses Verhalten beeinflussen.

Highlight-Publikation:Effects of organized screening programs on breast cancer screening, incidence, and mortality in Europe

Die Studie verknüpft Daten zu regionalen organisierten Screening-Programmen (OSP) in ganz Europa mit Umfragedaten und bevölkerungsbezogenen Krebsregistern, um die Auswirkungen von OSP auf das Brustkrebs-Screening (Mammographie), die Inzidenz und die Mortalität zu schätzen. Die Identifizierung ergibt sich aus den regionalen Unterschieden in Bezug auf das Vorhandensein und die zeitliche Planung von OSP sowie die Alterskriterien für die Teilnahme. Wir schätzen, dass OSP im Durchschnitt die Mammographie um 25 Prozentpunkte erhöht, die Brustkrebsinzidenz fünf Jahre nach der Einführung von OSP um 16 % erhöht und die Brustkrebssterblichkeit zehn Jahre nach der Einführung um etwa 10 % verringert.

Highlight-Projekt: Hausarzt und Pflegeexperte Hand in Hand - ANP Center zur Zukunftssicherung der medizinischen Basisversorgung in der Region

In diesem Projekt wurden Hausärzte und Hausärztinnen bei der Betreuung älterer Menschen mit chronischen Erkrankungen durch Plegeexpertinnen und Pflegeexperten unterstützt, indem diese regelmäßige Hausbesuche durchführten. Die wissenschaftliche Begleitforschung des RWI evaluierte dabei die Auswirkungen der neuen Versorgungsform auf Indikatoren der Gesundheitsversorgung, wie z. B. Versorgungskosten oder die Patientenzufriedenheit.

Highlight-Veranstaltung:

LSCR-SAB Treffen: Am 20. November 2023 fand das Abschlusstreffen des wissenschaftlichen Beirats des Leibniz Science Campus Ruhr (LSCR) am RWI statt. Campus-Wissenschaftlerinnen und Campus-Wissenschaftler aus dem In- und Ausland präsentierten ihre Forschungsergebnisse und diskutierten mit dem Beirat über den weiteren Ausbau der Forschungskooperation.

Weitere Highlights:

Wissenschaftspreis der deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie e. V. 2023 für den Beitrag "No-claim refunds and healthcare use", erschienen im Journal of Public Economics, Volume 230 (2024). Autoren sind Daniel Avdic (Deakin University, Australia), Simon Decker (RWI), Martin Karlsson (University of Duisburg–Essen, Germany) und Martin Salm (Tilburg University, Netherlands).

Der Kompetenzbereich „Klima- und Entwicklungspolitik“ erforscht das Zusammenspiel von Armutsbekämpfung, Umweltproblemen und Migrationsdynamiken im Globalen Süden. Dazu analysiert er Strategien zur Anpassung an den Klimawandel und dessen Vermeidung und wie diese Strategien Lebensqualität erhalten und Wohlstand steigern können. Migration ist hierbei eine zentrale Strategie, die sowohl eine Reaktion auf eine sich verändernde Umwelt als auch auf Einkommensunterschiede und Arbeitsmöglichkeiten in verschiedenen Regionen ist. Ein regionaler Schwerpunkt der Forschung liegt auf Sub-Sahara Afrika. In Zusammenarbeit mit einem internationalen Forschungsnetzwerk gestaltet der Kompetenzbereich anwendungsorientierte Studien, die Expertise vor Ort mit maßgeschneiderten Primärdatenerhebungen kombinieren.

Highlight-Publikation: Do economists replicate?

Dieses Papier untersucht, inwiefern in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur repliziert wird. Dazu erfasst es alle Papiere, die zwischen 2010 und 2020 in den 50 führenden Fachzeitschriften publiziert wurden und ein zuvor publiziertes Papier replizieren. Nur etwa 1 Prozent der publizierten Papiere sind Replikationen.

Highlight-Projekt:How to Foster Adoption of Electricity and Income Generation in Recently Electrified Areas. A Cluster-Randomized Trial in Rural Rwanda

Im August 2023 wurde die letzte Datenerhebung in unserem gemeinsamen Projekt mit dem Ruandischen Elektrizitätsversorger abgeschlossen. In diesem Projekt untersuchen wir, ob Stromnutzung und Unternehmenserfolg durch die Verfügbarkeit maßgeschneiderter Zuschüsse in elektrische Geräte erhöht werden kann. Ziel ist es, die Wirksamkeit von Elektrifizierungsmaßnahmen in Sub-Sahara Afrika zu erhöhen, wo - trotz eines umfangreichen Ausbaus des Stromnetzes - die Stromnutzung durch Haushalte und Kleinstunternehmen im ländlichen Raum gering ist.

Highlight-Veranstaltung: Call for Papers: Leibniz Environment and Development Symposium (LEADS) 2023

Im November 2023 trafen sich im RWI ca. 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen des Leibniz Environment and Development Symposiums (LEADS). Unter Beteiligung von acht Leibniz-Instituten wurden exzellente Forschungsarbeiten in verschiedenen Formaten präsentiert, die sich mit den Herausforderungen an der Schnittstelle von Umwelt und Entwicklung befassen.

Weitere Highlights:

Prof. Renate Hartwig wurde gemeinsam mit der Ruhr-Universität Bochum auf die neu eingerichtete Professur für Empirische Entwicklungsökonomik im Rahmen des Policy Labs „Klimawandel, Entwicklung und Migration“ berufen. Sie wechselt ab dem 1. Januar 2024 von der Uni Göttingen in Kooperation mit dem German Institute for Global and Area Studies (GIGA) an das RWI.

Unsere Forschung zur Nachhaltigkeit von Insel-Stromnetzen in Indonesien und dem Potential von besserer Belüftung in Küchen in Senegal konnte über den Energy Access Project Blog der Duke University ein breites Publikum erreichen.

Im Fokus des Kompetenzbereichs „Umwelt und Ressourcen“ steht die Evaluierung von umwelt- und energiepolitischen Instrumenten und Maßnahmen mittels Methoden der Evaluationsforschung sowie mikroökonometrischer Analysen. Dies erfolgt entweder auf Basis externer Erhebungen oder eigens erhobener Daten, wie beispielsweise zum Energieverbrauch privater Haushalte. Die Arbeiten des Kompetenzbereichs gliedern sich in zwei Schwerpunkte: Der Schwerpunkt Umwelt-, Energie- und Ressourcenökonomik befasst sich unter anderem mit dem effizienten Einsatz von Ressourcen wie Wasser, metallischen Rohstoffen oder fossilen Brennstoffen. Im Schwerpunkt Umwelt- und Energiepolitik steht die Evaluierung von umwelt- und energiepolitischen Maßnahmen und Instrumenten im Mittelpunkt. Seit Anfang 2021 ist zudem die Forschungsgruppe „Prosoziales Verhalten“ Teil des Kompetenzbereichs.

Highlight-Publikation: Photovoltaics and the Solar Rebound: Evidence from Germany

Mit Solar-Rebound-Effekt wird das Phänomen bezeichnet, dass Haushalte in sonnenreichen Ländern wie Australien ihren Stromverbrauch nach der Installation einer Photovoltaikanlage (PV) erhöht haben. Anhand von Paneldaten des German Energy Consumption Surveys (GRECS) zeigt sich, dass die Installation von PV-Panels die Menge an Strom, die Haushalte in Deutschland aus dem Netz beziehen, nicht verändert. Wie theoretisch abgeleitet wird, impliziert dies einen Solar-Rebound-Effekt, der nach oben hin durch etwa 50 Prozent begrenzt ist und im Mittel etwa 35 Prozent beträgt.

Highlight-Projekt:Verbundvorhaben ARIADNE: Evidenzbasiertes Assessment für die Gestaltung der deutschen Energiewende – Teilvorhaben RWI

Ziel von Ariadne ist es, der Politik durch evidenzbasierte Forschung eine verbesserte wissenschaftliche Grundlage zur Gestaltung der deutschen Energiewende zu verschaffen. Das RWI etabliert im Rahmen von Ariadne das Wohnen- und Wärme-Panel, welches in einzigartiger Weise Informationen zum Gebäudebestand und dem Endenergiebedarf mit den sozioökonomischen Charakteristika der in den Gebäuden wohnenden Haushalte verknüpft und die Bewertung von Instrumenten im Gebäudesektor hinsichtlich der sozialen Akzeptanz sowie ihrer Umwelt- und Verteilungseffekte erlaubt.

Highlight-Veranstaltung: Workshop "Pro-sociality: Corporate Philanthropy and Individual Donations & Recent Advances in the Economics of Philanthropy"

Im Juni 2023 fand der Workshop "Pro-sociality: Corporate Philanthropy and Individual Donations & Recent Advances in the Economics of Philanthropy" am WZB Berlin statt, der von Mark Andor, u.a. Leiter der Forschungsgruppe “Prosoziales Verhalten am RWI”, gemeinsam mit Maja Adena und Steffen Huck (WZB) sowie Marijke Leliveld (Universität Groningen) organisiert wurde. An vier Tagen präsentierten und diskutierten internationale Forschende ihre aktuellen Arbeiten zum Thema Prosoziales Verhalten, wie beispielsweise Geld- und Blutspenden. Auch Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler erhielten die Möglichkeit, aktuelle Projekte zu präsentieren, Feedback einzuholen und ihr wissenschaftliches Netzwerk auszubauen. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch einen Praxisvortrag zum Thema Fundraising von Wikimedia Deutschland. Der Workshop wurde durch die Fritz Thyssen Stiftung gefördert.

Weitere Highlights:

- Forschung zum 9-Euro Ticket: Auch im Jahr 2023 spielten die Themen 9-Euro-Ticket und Deutschlandticket weiterhin eine große Rolle. Die empirischen Ergebnisse des RWI und anderer Studien zeigten: Das 9-Euro-Ticket hatte nur geringe Auswirkungen auf die Autonutzung. Daher plädierte das RWI-Projektteam gemeinsam mit Kenneth T. Gillingham von der Yale University im Juni 2023 in der Fachzeitschrift „Nature“ für eine Alternative zum kurz zuvor eingeführten „Deutschlandticket“: Die Einführung eines subventionierten, aber dynamischen ÖPNV-Tarifs in Verbindung mit einer dynamischen Straßennutzungsgebühr anstelle eines subventionierten, pauschalen Monatstickets könnte den Umstieg vom Auto auf den ÖPNV deutlich begünstigen. Sie stützen sich dabei auf ihre von der Stiftung Mercator geförderte Studie zu den Auswirkungen des 9-Euro-Tickets, die u.a. als Ruhr Economic Paper #1045 „Public Transport Pricing: An Evaluation of the 9-Euro Ticket and an Alternative Policy Proposal" veröffentlicht ist.

- Erfolgreiche Promotion: Lukas Tomberg hat am 1. Februar 2023 erfolgreich seine Dissertation "Determinants of Prosocial Behavior: Essays in Behavioral Economics" verteidigt. Er ist seit April 2018 Wissenschaftler am RWI und seine kumulative Dissertation enthält fünf empirische Beiträge zum Thema Prosoziales Verhalten. Insbesondere untersuchte er Einflussfaktoren für individuelles Klimaschutz-, Energiespar- und Spendenverhalten, für die Bereitschaft, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, und für die Reaktion der Bevölkerung auf die Anwesenheit Geflüchteter. Die Forschungsergebnisse tragen zum Verständnis polarisierender gesellschaftlicher Debatten bei und stellen eine Grundlage für die Entwicklung politischer Problemlösungsstrategien dar. Die Themen dieser Dissertation umfassen verschiedene Forschungsbereiche des RWI im Sinne einer bereichsübergreifenden Erforschung prosozialen Verhaltens.

Der Kompetenzbereich „Wachstum, Konjunktur, Öffentliche Finanzen“ bündelt die RWI-Forschung zu Fragen der Gesamtwirtschaft und der Öffentlichen Finanzen. Sein Spektrum reicht von der laufenden Konjunkturbeobachtung bis zu Analysen von Steuerreformen. Die Konjunkturanalysen finden ihren Niederschlag in jährlich vier Konjunkturprognosen und drei NRW-Konjunkturberichten, dem monatlichen RWI-/ISL-Containerumschlagindex sowie der Teilnahme an der „Gemeinschaftsdiagnose“. Hinzu kommen Forschungsarbeiten zur kurzfristigen und längerfristigen Wirtschaftsentwicklung. Mithilfe des RWI Einkommensteuer Mikrosimulationsmodells und eines Umsatzsteuermodells werden Aufkommens- und Verteilungswirkungen von Steuerreformen im Hinblick auf die Öffentlichen Finanzen analysiert.

Highlight-Publikation:Monetary Policy Uncertainty and Inflation Expectations

In diesem Beitrag wird untersucht, ob eine zunehmende Unsicherheit im Zusammenhang mit der Geldpolitik den Prozess der Inflationserwartungsbildung beeinflusst. Auf der Grundlage von US-Daten seit den 1980er Jahren stellen wir fest, dass geldpolitische Unsicherheit sowohl die Inflationserwartungen als auch die Inflation reduziert. Nach der Großen Rezession hat sich dieser Zusammenhang jedoch aufgelöst, selbst wenn man für die Nulluntergrenze kontrolliert.

Highlight-Projekt: REshaping Supply CHAins for Positive social impact

In dem Projekt werden die Auswirkungen sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Veränderungen sowie Störungen auf die internationalen Lieferketten analysiert. Dabei werden die damit verbundenen Herausforderungen in Bezug auf die Beziehungen zwischen den Ländern und die Auswirkungen auf die Beschäftigung untersucht. Darauf aufbauend werden Vorschläge für die Strategien erarbeitet, wie ressourceneffiziente, geschlossene Kreisläufe und humanitäre Maßnahmen integriert werden können, um die Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit der EU zu erhöhen.

Highlight-Vortrag:

Vortrag von Prof. Dr. Almut Balleer zu „Monetary Policy in the Presence of Supply Constraints” bei Konferenz zu “Sectoral Inflation Dynamics: Implications for Monetary Policy”, Banque de France und Toulouse School of Economics, 4./5. Dezember 2024 an der Banque de France, Paris

Weitere Highlights:

Prof. Dr. Almut Balleer ist seit 1. November 2023 neue (Ko-)Leiterin des Kompetenzbereichs „Wachstum, Konjunktur, Öffentliche Finanzen“

Druckreif

Wirtschaftsgespräch 2023

Seit 1997 bringt das „RWI-Wirtschaftsgespräch“ jährlich Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen, um gemeinsam über aktuelle wirtschaftspolitische Themen zu diskutieren. Zunächst als Podiumsdiskussion konzipiert, wird die Veranstaltung seit dem Jahr 2019 im innovativen Veranstaltungskonzept „3x3: 3 Prominente, 3 Themen, 3 Herausforderer“ umgesetzt: Drei Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Wirtschaft stellen sich den Fragen und Meinungen, die in der öffentlichen Debatte kursieren. Diese werden eloquent zugespitzt vorgebracht von drei Vertreter/innen des Verbands der Debattierclubs an Hochschulen. Für die studentischen Profi-Debattierer/innen spielt dabei die eigene Position keine Rolle. Es zählt allein die Auseinandersetzung mit den Argumenten der Gegenseite.

Das „RWI-Wirtschaftsgespräch“ wird von der Gesellschaft der Freunde und Förderer des RWI gemeinsam mit dem RWI ausgerichtet. Die Fördergesellschaft verleiht im Rahmen des Wirtschaftsgesprächs zudem jährlich Auszeichnungen für hervorragende wissenschaftliche Leistungen am RWI, die in einem der drei Bereiche – Forschung, Nachwuchsförderung sowie wirtschaftspolitische Beratung – einen wesentlichen Beitrag für das RWI geleistet und damit zum Renommee des Instituts beigetragen haben.

Ökonomie Hautnah 2023

Das RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung sieht es als eine sehr wichtige Aufgabe an, jungen Menschen die Themen und Methoden der Wirtschaftswissenschaften näher zu bringen, Verständnis für Wirtschaftswissenschaften zu fördern und vor allem aktuelle wirtschaftliche Zusammenhänge zu erläutern. Aus diesem Grund haben wir im Jahr 2017 „Ökonomie hautnah – Wirtschaft erleben“ ins Leben gerufen, eine innovative und dialogorientierte Schülerveranstaltung, bei der wirtschaftsbezogene Themen und Fragestellungen von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II gemeinsam mit Forschenden des RWI diskutiert, reflektiert und präsentiert werden.

In einem interaktiven Programm möchte das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Themen und Fragestellungen der Wirtschaftswissenschaften näherbringen, Berührungsängste abbauen und zeigen, wo Ökonomie im Alltag eine Rolle spielt.

Weitere Informationen zu Ökonomie Hautnah

Fotos der Veranstaltung im Flickr-Album

Veranstaltungsort:

Haus der Technik e.V.

Hollestr. 1

45127 Essen

www.hdt-essen.de

Interview mit Almut Balleer und Torsten Schmidt

„Es besteht die Gefahr, dass Deutschland nicht an einer weltweiten konjunkturellen Erholung teilhat“

Seit November 2023 leiten Prof. Dr. Almut Balleer und Prof. Dr. Torsten Schmidt gemeinsam den RWI-Kompetenzbereich „Wachstum, Konjunktur, Öffentliche Finanzen“. Im nachfolgenden Doppel-Interview sprechen sie über Chancen und Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung und was der deutsche Staat tun kann und sollte, um die Rahmenbedingungen für Arbeitsmarkt und Unternehmen zu verbessern.

Die deutsche Wirtschaft stand im vergangenen Jahr vor vielen Herausforderungen. Was war die Größte für die deutsche Konjunktur?

TS: Die vielfältigen Belastungen der deutschen Konjunktur haben zu einem anhaltenden Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage geführt. Die Inflation hat die real verfügbaren Einkommen weltweit reduziert und die Zinserhöhungen verteuern die Investitionen. Dementsprechend gehen die Auftragseingänge zurück und die Kapazitätsauslastung der Unternehmen bleibt niedrig.

AB: Herausfordernd ist zudem, die eigentlichen konjunkturellen Schwankungen von zugrundeliegenden strukturellen Verschiebungen unterscheiden zu können. Wenn sich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage erholt, kann und wird es Verschiebungen innerhalb der Nachfrage geben, bedingt zum Beispiel durch die grüne Transformation. Es besteht daher die Gefahr, dass Deutschland nicht wie bisher an einer weltweiten konjunkturellen Erholung teilhat.

Die Inflation ist mittlerweile deutlich zurückgegangen und nähert sich der 2-Prozent-Marke. Ist diese Erholung dauerhaft? Was könnte sie gefährden?

TS: Der Rückgang der Inflation geht vor allem auf die variablen Komponenten zurück, hier insbesondere auf die Preise für Energie. Die Kernrate der Inflation – also die Preise für Waren und Dienstleistungen außer Energie und Nahrungsmittel – liegt immer noch deutlich über dem Zielwert der Inflation.

AB: Einer der Hauptgründe für die anhaltende Inflation war und ist eine ziemlich preisunelastische Nachfrage. Hier hat die EZB mit Zinserhöhungen recht erfolgreich gegenhalten können, sodass die Nachfrage zurückgegangen ist. Diese Politik hat sie aber mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung wieder umgekehrt und ihre Zinsen gesenkt, um die Nachfrage nicht zu dämpfen.

TS: Bedenklich ist, dass die Preise für Dienstleistungen immer noch recht kräftig steigen. Grund dafür dürften die kräftigen Lohnabschlüsse der jüngsten Vergangenheit sein. Auch der Preisauftrieb in diesen Bereichen muss in naher Zukunft nachlassen, damit sich die Inflation nachhaltig verlangsamt.

AB: Ein Problem in der Zukunft wird zudem sein, dass es zum Beispiel durch geopolitische Entwicklungen immer wieder zu Lieferkettenproblematiken und somit Preisschüben kommen kann. Betrifft dies viele Produkte in der Breite, kann dies dann auch die Inflationsrate beeinflussen.

Wie ist in diesem Zusammenhang die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank zu bewerten? Waren die Maßnahmen ausreichend und kamen sie zum richtigen Zeitpunkt?

AB: Wie man die Zinspolitik der EZB bewertet, hängt immer davon ab, wie man den sogenannten Trade-off, also Zielkonflikt, zwischen Konjunktur und Arbeitsmarkt auf der einen und Inflation auf der anderen Seite einschätzt. Es ist vor allem die Sorge um eine erneute oder verlängerte Rezession, mit der Zinssenkungen gerechtfertigt werden.

TS: Angesichts des noch immer recht hohen Anstiegs der Kernrate hat die EZB die Zinswende recht früh eingeleitet.

AB: Das sehe ich auch so, ein zurzeit noch robuster Arbeitsmarkt mit einer gleichzeitig großen Sorge vor Inflation in der Bevölkerung hätte auch einen späteren Zinsschnitt begründen können.

TS: Zwar gibt es nach wie vor keine Einigkeit unter Ökonominnen und Ökonomen, wie groß die Wirkungsverzögerungen der Geldpolitik sind. Es besteht aber das Risiko, dass die Zinssenkung recht schnell wirkt und damit den Preisauftrieb verstärkt, bevor das Stabilitätsziel erreicht ist.

Der Arbeitsmarkt zeigte sich lange recht robust, die Aussichten sind aber mittlerweile getrübt. Was sind die belastenden Faktoren und welche Maßnahmen könnten kurz-, mittel- und langfristig helfen?

TS: Die Arbeitsmarktsituation unterscheidet sich zwischen den Wirtschaftszweigen sehr stark. Während in den Dienstleistungsbereichen überwiegend noch eingestellt wird, gehen im Verarbeitenden Gewerbe Arbeitsplätze verloren.

AB: Insgesamt ist eine Hauptursache des bislang recht robusten Arbeitsmarktes die Tatsache, dass die Arbeitsnachfrage das Arbeitsangebot übersteigt. Selbst in schlechteren Zeiten gibt es dadurch starke Anreize, Arbeitskräfte in Unternehmen zu halten.

TS: Vor allem in den energieintensiven Industrien, die von den hohen Energiekosten besonders belastet wurden, werden allerdings Arbeitsplätze abgebaut. Gerade für diese Wirtschaftszweige sind klare und verlässliche Rahmenbedingungen – insbesondere was die Energiepreise und die Technologien der Zukunft angeht – von großer Bedeutung, da andernfalls wichtige Investitionen in Deutschland unterbleiben.

AB: Verschieben sich die Arbeitsplätze zwischen den Sektoren, passen verschwindende und neu entstehende Arbeitsplätze nicht immer zueinander. Das kann zu Produktivitätsverlusten und Arbeitslosigkeit führen und kann, beziehungsweise sollte, mittelfristig durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen abgefedert werden.

Wie es scheint, ist die deutsche Wirtschaft mittlerweile auf einen Erholungskurs eingeschwenkt. Was sind aktuelle Risikofaktoren für diese Entwicklung?

AB: Eine konjunkturelle Erholung verschleiert möglicherweise eine anhaltende Wachstumsschwäche. Mangelnde Infrastruktur, vor allem auch im digitalen Bereich, und Arbeitskräftemangel sind zentrale Risikofaktoren für das Wirtschaftswachstum.

TS: Gerade die Industrieproduktion erholt sich seit Beginn des Jahres. Sie ist aber immer noch deutlich unter dem Niveau des Jahres 2019. Damit sich dieser Bereich weiter erholt, müssen sich die Investitionsbedingungen verbessern. Dazu sind die bereits angesprochenen Rahmenbedingungen wichtig, aber auch Infrastrukturinvestitionen und Initiativen, um dem sich verstärkenden Arbeitskräftemangel zu begegnen.

AB: Aktuell scheint auch die Produktivität beziehungsweise Innovationskraft der deutschen Industrie zu stagnieren. Neben Infrastruktur und Bildung, die der Staat bereitstellen kann, muss auch die deutsche Industrie sich im zunehmenden Strukturwandel neu erfinden.

Prof. Dr. Almut Balleer forscht im Bereich Makroökonomie, insbesondere Konjunkturzyklen, Arbeitsmarktökonomie und Geldpolitik. Sie wurde an der Universität Bonn promoviert und war als Assistenzprofessorin am Institute for International Economics Studies (IIES) an der Universität Stockholm und als Professorin für Empirische Wirtschaftsforschung an der RWTH Aachen tätig. Seit November 2023 leitet sie am RWI gemeinsam mit Prof. Dr. Torsten Schmidt den Kompetenzbereich „Wachstum, Konjunktur, Öffentliche Finanzen“ und ist Professorin für Empirische Makroökonomie an der Technischen Universität Dortmund.

Prof. Dr. Torsten Schmidt studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Göttingen und kam nach seiner Promotion im Jahr 2000 an der Universität Zürich ans RWI. Zu seinen Forschungsinteressen zählen unter anderem die nationale und internationale Konjunktur, die Analyse der mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie die ökonomischen Effekte des demografischen Wandels. Seit 2019 ist er apl. Professor für empirische Makroökonomik an der Ruhr-Universität Bochum. Seit 2020 leitet er am RWI den Kompetenzbereich „Wachstum, Konjunktur, Öffentliche Finanzen“, seit November 2023 gemeinsam mit Prof. Dr. Almut Balleer.